程朱理学中的管理智慧

以程颢、程颐、朱熹为代表的程朱理学,构建了“存天理,灭人欲”的哲学体系,强调通过格物致知、正心诚意来探寻事物规律与道德准则。这种对“理”的尊崇、对“秩序”的重视、对“修身”的强调,虽植根于传统社会治理,却蕴含着与现代管理相通的智慧——在规则与人性、个体与组织、知与行之间寻找平衡,为管理实践提供了独特的思想资源。

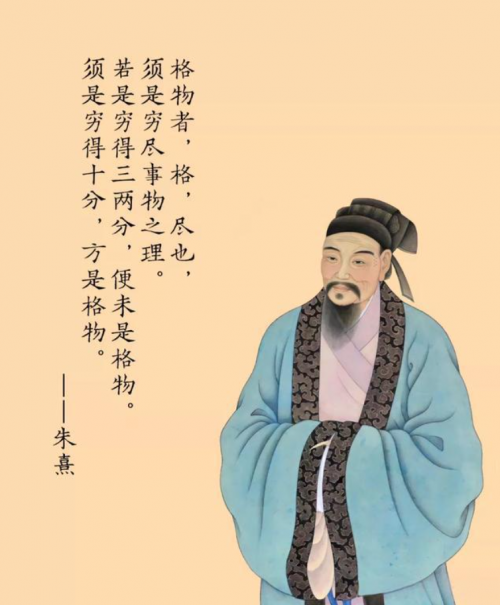

格物致知:探寻规律的管理根基

程朱理学主张“格物致知”,即通过探究事物的原理(“格物”),获得知识与智慧(“致知”)。这一理念映射到管理中,便是强调对管理规律、业务本质、人性特点的深入研究,而非仅凭经验或直觉决策。

朱熹认为“天下之物,莫不有理”,管理亦有其“理”:组织运行有流程之理,市场竞争有供求之理,团队协作有人性之理。优秀的管理者会像“格物”般深入钻研:分析数据以把握市场趋势,拆解流程以优化效率,观察员工行为以理解其需求。例如,对生产型企业而言,“格物”可能是研究设备运行的规律以减少故障,“致知”则是据此制定科学的维护流程;对互联网企业而言,“格物”可能是分析用户行为数据,“致知”则是据此优化产品体验。唯有先“格物”明晓事理,管理才能避免盲目性,做到有的放矢。

存理灭欲:建立秩序的规则意识

程朱理学中的“存天理,灭人欲”,常被误解为压抑人性,实则其核心是反对“过度私欲”对公共秩序的破坏,强调个体行为需符合社会规范(“天理”)。在管理语境中,这意味着组织需要建立明确的规则体系,引导个体利益与集体目标一致。

这里的“天理”可理解为企业的制度、价值观与共同目标,“人欲”则指可能损害组织利益的个人私心(如投机取巧、推诿责任)。程朱理学强调“礼者,理也”,即规则是“理”的体现,管理者需通过制度建设让“理”清晰可见:明确岗位职责以避免推诿,制定奖惩标准以规范行为,确立企业文化以凝聚共识。正如朱熹所言“事必有法,然后可成”,规则不是对自由的束缚,而是让组织高效运转的保障。同时,“灭人欲”并非否定合理需求,而是通过规则平衡个人与集体利益,让个体在遵守规则的同时获得正当回报,实现“公”与“私”的共赢。

修身为本:管理者的自我精进之道

程朱理学将“修身”视为治国平天下的基础,主张“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”。对管理者而言,这意味着管理的前提是自我管理——通过正心诚意、提升修养,树立权威与榜样。

朱熹强调“心统性情”,认为管理者需先“正心”:摒弃偏见与私心,以公正之心对待团队;克制浮躁与傲慢,以谦逊之心听取意见。同时,“修身”还包括持续学习提升能力,如程颢所言“不学,则不明理,不能尽其性”。优秀的管理者会像理学家修身般严格要求自己:在决策时保持理性,不因情绪偏颇;在执行时以身作则,不搞特殊化;在失误时主动反思,不推卸责任。当管理者自身成为“理”的践行者,其言行便会自然产生影响力,团队也会因“信服其德”而主动追随,这远比单纯依靠权力施压更有效。

理一分殊:统一与差异的平衡艺术

程朱理学提出“理一分殊”,即“天理”是统一的,但在不同事物中表现为具体的“分理”。这一思想对管理的启示是:组织需要统一的核心原则(“理一”),同时需尊重不同个体、不同环节的特殊性(“分殊”)。

例如,企业的核心价值观是“理一”,需要全员认同;但针对不同部门(如研发、销售)、不同岗位(如新人、资深员工),管理方式应体现“分殊”——研发部门需鼓励创新试错,销售部门需强调结果导向;对新人侧重培养引导,对资深员工侧重授权赋能。朱熹以“月印万川”比喻这一关系:天上的月亮是“理一”,水中的月影是“分殊”,彼此既统一又独立。管理者若能把握“理一分殊”的智慧,既能通过统一的理念凝聚共识,又能通过差异化的方式激发个体活力,让组织在“和而不同”中高效运转。

程朱理学的管理智慧,本质上是对“规律”与“人性”的双重尊重:以格物致知探寻管理规律,以存理灭欲建立秩序,以修身为本引领团队,以理一分殊平衡统一与差异。在现代管理中,这种既强调规则又重视修养、既追求统一又包容差异的智慧,能帮助组织在效率与温度、秩序与活力之间找到平衡点,实现稳健发展。

文章作者:卢俊卿(天九共享控股集团董事局主席,改革开放四十年四十人中国最具影响力十大公益人物。)

抖音/视频号搜索“老板悄悄话”,查看作者更多精彩作品。